Deutsche Einheit als Bollwerk der Demokratie: Mit Musik gegen den rechten Vibe.

Die Deutsche Einheit, mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem staatsrechtlichen Abschluss, steht heute vor einer existenziellen Herausforderung: dem zunehmenden Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, der insbesondere in den neuen Bundesländern auf fruchtbaren Boden fällt. Für ein zukunftsorientiertes Musiklabel wie flexrecords.de ist dies nicht nur eine politische Realität, sondern ein klarer Handlungsauftrag. Musik ist niemals neutral; sie ist […]

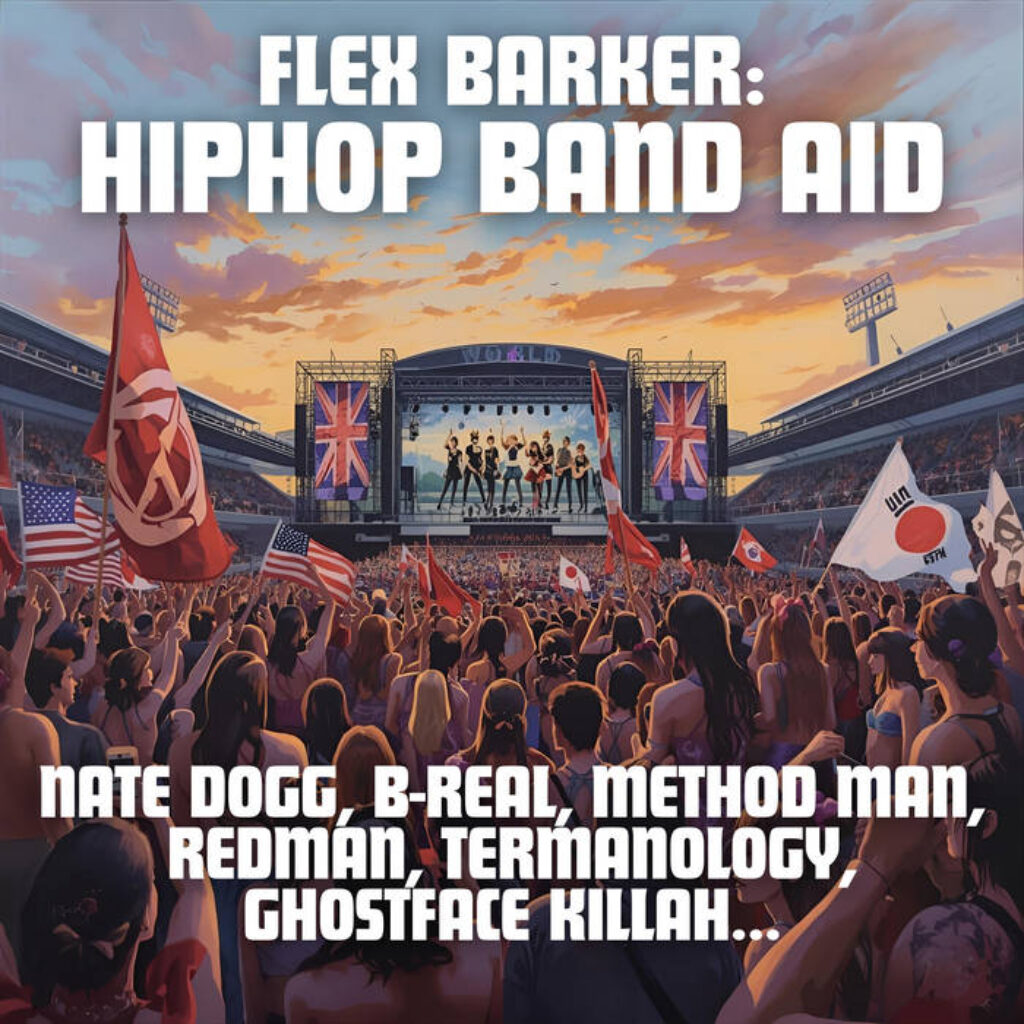

HipHop Band Aid x Special BandCamp Edition Now Live

Hip-Hop Geschichte wird geschrieben: ‚HipHop Band Aid‘ – Das Album Erlebe die epische Kollaboration von Flex Barker mit den größten Namen des Hip-Hop! Das neue Album ‚HipHop Band Aid‘ bringt Generationen und Coasts zusammen und zeigt die unvergleichliche Kraft des realen Hip-Hop. Mit einer Vielzahl von Gastauftritten von bekannten Künstlern wie D12, Swifty McVay, Kuniva, […]

Qobuz: Der analoge Geist im digitalen Zeitalter

Einleitung: Während Spotify und Apple Music den Massenmarkt mit quantitativer Masse bedienen, hat sich der französische Streaming-Dienst Qobuz eine ganz andere Nische geschaffen. Seit seiner Gründung 2007 in Paris verfolgt Qobuz einen klaren, fast schon philosophischen Ansatz: Musik als Kulturgut zu behandeln und dem Hörer ein Musikerlebnis zu bieten, das dem Kauf einer hochwertigen Schallplatte […]

Tidal: Klangqualität und Vergütung

Einleitung: In der Welt des Musik-Streamings, die lange Zeit von Spotify dominiert wurde, hat sich Tidal als ein Dienst mit einer klaren Mission positioniert: Klangqualität und faire Bezahlung für Künstler. 2014 von dem schwedischen Unternehmen Aspiro gegründet und später von Rap-Mogul Jay-Z gekauft, sollte Tidal eine Alternative zu den etablierten Playern bieten. Doch der Weg […]

Deezer: von Blog zum Streaming Anbieter

Einleitung: Die Art, wie wir Musik hören, hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Von physischen Tonträgern wie Schallplatten und CDs bis hin zu digitalen Downloads und schließlich zum Streaming. Einer der Pioniere dieser digitalen Revolution ist Deezer, ein französischer Musik-Streaming-Dienst, der sich seit 2007 auf dem Markt behauptet. Dieser Artikel beleuchtet die faszinierende […]

Spotify: Revolution mit Schattenseiten

Einleitung: Spotify hat die Musikindustrie neu definiert und den Weg für das Streaming als dominanten Musikkonsum geebnet. Doch hinter der Erfolgsgeschichte verbergen sich auch tiefe Kontroversen und Kritikpunkte, die das Unternehmen seit seiner Gründung begleiten. Dieser Artikel beleuchtet die Geschichte von Spotify, nimmt aber insbesondere die Schattenseiten in den Fokus und thematisiert die Kritik, die […]

OUT NOW: FRIENDS, WE NEED TO SAVE THE WORLD | FLEX BARKER

Flex Barker präsentiert neues Album: Eine dringende Botschaft an die Welt In der deutschen Musiklandschaft macht ein Künstler von sich reden, der sich nicht scheut, mit seinen Texten anzuecken und wichtige Themen anzusprechen: Flex Barker. Der in Berlin ansässige Hip-Hop-Künstler, der für seine vielseitigen Produktionen bekannt ist, veröffentlicht am 7. August 2025 sein neuestes Werk, […]

Flex Barker Music Records Offizielle Homepage

Flex Barker Music Records: Die Manufaktur für unabhängigen Hip-Hop In der schnelllebigen Welt der Musik, in der große Labels oft den Ton angeben, steht „Flex Barker Music Records“ für einen ganz anderen Ansatz. Es handelt sich dabei weniger um ein herkömmliches Plattenlabel im klassischen Sinne, das eine Vielzahl von Künstlern unter Vertrag nimmt, sondern vielmehr […]